Netflixの人気SFアンソロジーシリーズ『ブラックミラー』。テクノロジーと人間の関係を鋭く描くこの作品は、シーズンごとに異なるテーマと構成で視聴者を驚かせてきました。

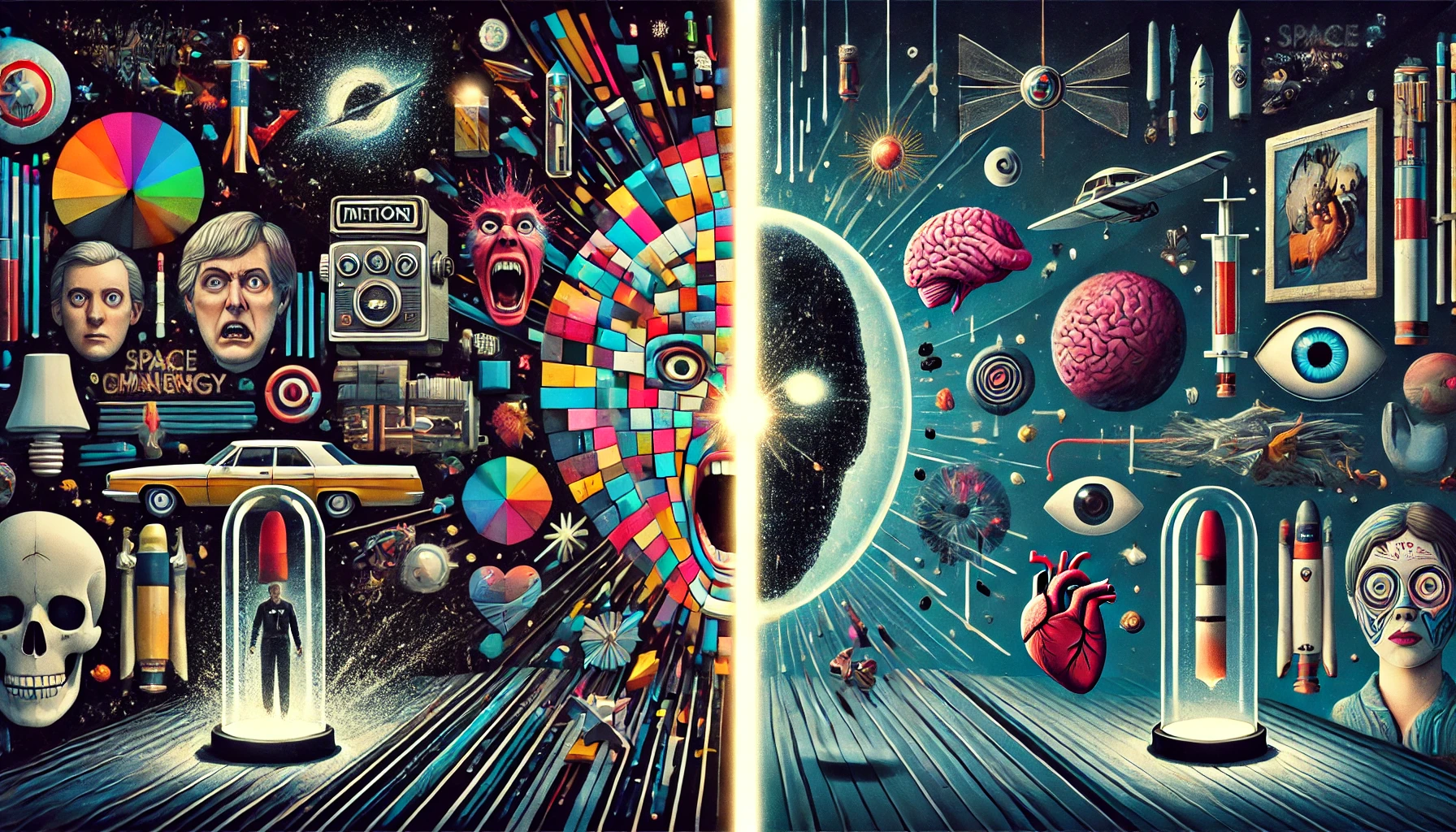

中でも、直近で配信されたシーズン6とシーズン7は、作風・演出・評価において大きく異なる印象を残しています。

この記事では、それぞれのシーズンの特徴を振り返りながら、「どちらが面白いのか?」「どっちが好みか?」を考察。視聴者のリアルな反応も交えながら徹底比較します。

- 『ブラックミラー』シーズン6と7の違いを徹底比較

- 視聴者の感想や評価の傾向からわかる人気のポイント

- どちらのシーズンが初心者や考察派に向いているか

シーズン6とシーズン7の構成と作品傾向の違い

『ブラックミラー』は各シーズンごとにテーマ性や演出スタイルを大きく変えてくるシリーズですが、シーズン6とシーズン7は特に“方向性の違い”が明確になっています。

どちらのシーズンも全5〜6話構成のアンソロジー形式ですが、どのような“視点”で物語を描いているかが大きく異なります。

まずはそれぞれの特徴を確認してみましょう。

シーズン6は“ジャンルの広がり”と実験的スタイルが特徴

シーズン6では、「ブラックミラー」の枠組みを超えるようなエピソードが複数登場しました。

たとえば、「Beyond the Sea(海のかなたに)」では宇宙船×家庭ドラマ、「Mazey Day(メイジー・デイ)」ではホラー風味のサスペンスなど、ジャンル横断的なアプローチが特徴でした。

これにより、従来の“テクノロジー中心のSF”という印象からやや離れた分、シリーズ初見者でも入りやすい構成となっていました。

シーズン7は“人間ドラマと倫理の深掘り”に回帰

一方、シーズン7はテクノロジーが人間の“内面”や“感情”にどう作用するかをより丁寧に描いた印象です。

「普通の人々」や「ユーロジー」では、命・記憶・愛といった普遍的なテーマがテクノロジーを通じて深く掘り下げられています。

“未来の技術が生む倫理的ジレンマ”という原点回帰的な姿勢が、多くのファンから高く評価されました。

ストーリーの深みとメッセージ性はどちらが上か?

『ブラックミラー』シリーズの大きな魅力のひとつが、1話完結の中で、社会や倫理に切り込む深いメッセージを描く点です。

では、ストーリーの重厚さやメッセージの深みという点で、シーズン6と7のどちらが優れているのでしょうか?

ここでは、それぞれのシーズンにおける「伝えたいことの強さ」や「視聴後の余韻」に着目して比較してみます。

シーズン6は“エンタメ寄り”、シーズン7は“考察向き”

シーズン6では、「視聴者を楽しませる」ことを強く意識した構成が多く見られました。

たとえば「Joan Is Awful(ジョーンは最悪)」ではNetflixのメタ構造を皮肉りつつ、軽快なテンポで展開されるコメディタッチの物語が話題に。

一方、シーズン7は「普通の人々」や「ユーロジー」のように、人間の内面や葛藤に焦点を当てた静かな心理劇が中心で、じっくりと考察を促す内容が目立ちます。

メッセージの明快さと余韻の違いに注目

シーズン6のメッセージは比較的ストレートで、「わかりやすさ」「娯楽性」「風刺の明快さ」が魅力でした。

それに対してシーズン7は、余韻重視の構成で、視聴後もじわじわと考えさせられるような“静かな衝撃”を与えてくれます。

どちらが優れているかは好みによりますが、“深く刺さる”のはシーズン7、“わかりやすく楽しめる”のはシーズン6という棲み分けができそうです。

視聴者の感想と評価を比較してみた

シリーズの出来栄えを測る上で欠かせないのが、実際に視聴した人たちのリアルな反応です。

ここではSNSやレビューサイト、掲示板などで見られたシーズン6とシーズン7への評価を比較し、視聴者がどんな点に注目し、どう感じたのかをまとめてみました。

同じ『ブラックミラー』でも、シーズンごとの印象は大きく異なります。

SNSの声:どっちが好きかは“好みによる”が共通見解

TwitterやRedditなどでは、シーズン6と7について「どっちも違った良さがある」「これは完全に好みの問題」という投稿が多く見られました。

テンポの良い話や軽めの皮肉を楽しみたい人にはシーズン6、深く考えたい人にはシーズン7が支持される傾向にあります。

両シーズンを観比べて“どちらのテイストが好きか”を語り合う楽しさも、ブラックミラーのファン文化の一部となっています。

高評価を得たエピソードで見る支持の傾向

シーズン6では「Beyond the Sea(海のかなたに)」と「Loch Henry(ロッホ・ヘンリー)」が特に高評価を獲得。

一方、シーズン7では「ユーロジー」や「ホテルレヴェリー」が“感情に訴える傑作”として注目されました。

それぞれドラマ重視か、構成の妙か、何に感動するかによって支持される作品が分かれる傾向にあります。

賛否が分かれた作品も“ブラックミラーらしさ”の証

「おもちゃの一種」(シーズン7)や「Mazey Day」(シーズン6)のように、意欲的なチャレンジが評価を二分するエピソードも存在します。

ブラックミラーの魅力は“すべての人に響く”のではなく、“一部の人に強烈に刺さる”ことにもあります。

この賛否の分かれ方こそが、シリーズが依然として挑戦的であることの証と言えるでしょう。

どちらのシーズンが“初心者向き”かを検証

『ブラックミラー』を初めて観る人にとって、どのシーズンから始めるかは悩ましい問題です。

そこで注目したいのが、シリーズ初見者にとって“見やすさ”や“入りやすさ”があるのはどちらのシーズンかという点。

ここでは、シーズン6とシーズン7を比較しながら、それぞれが初心者にとってどのような特徴を持っているかを解説します。

シリーズ初見にすすめやすいのはシーズン6?

シーズン6は、SFという枠を超えてホラー・スリラー・風刺コメディなど多彩なジャンルが展開されています。

そのため、1話ごとに全く違うテイストを楽しめる構成になっており、「気楽に1話だけ見たい」という層にも好まれやすいです。

視覚的にも派手でテンポも良いため、シリーズ初心者が“とっつきやすい”印象を受けるでしょう。

ブラックミラーらしさを味わいたいならシーズン7

一方で、「ブラックミラー=倫理的な問いやテクノロジーの闇を描くもの」と認識している人にとっては、シーズン7のほうが“らしさ”を感じられる構成です。

「普通の人々」や「ユーロジー」などは、感情や記憶に迫る重厚なドラマが多く、深いテーマをしっかり味わいたい人に適しています。

初見であっても、「じっくり考察してみたい」というタイプの視聴者には、シーズン7の方が刺さる可能性が高いです。

ブラックミラー シーズン7 vs シーズン6 比較まとめ

『ブラックミラー』シーズン6とシーズン7を比較してみると、それぞれに異なる魅力と方向性があることがわかります。

どちらが“上”というよりは、何を求めて作品を観るかによって、評価が大きく変わる構成になっています。

以下で、総合的な違いを整理してみましょう。

作品としての完成度 vs 視聴のしやすさ、それぞれの魅力

シーズン6はジャンルの幅が広く、娯楽性や風刺の明快さで“誰でも楽しめる間口の広さ”が光ります。

一方、シーズン7はテーマ性が深く、ブラックミラーが本来持つ“テクノロジーと倫理”の本質に迫る構成が際立ちました。

視聴者の求める体験によって、どちらも十分に“当たりシーズン”として機能しているのが特徴です。

あなたはどちらの“未来の物語”に惹かれた?

感情に刺さるのはシーズン7かもしれません。

気軽に楽しめるのはシーズン6かもしれません。

あなたが今、何を感じたいかによって選ぶべきシーズンが変わる──それこそが『ブラックミラー』の懐の深さなのです。

- シーズン6はジャンル多様でエンタメ性が高い構成

- シーズン7はテーマ性重視で“ブラックミラーらしさ”が濃厚

- SNSでも好みが分かれ、「どちらも良い」という声が多数

- 初心者にはシーズン6、考察好きにはシーズン7がおすすめ

- 作品の魅力は“何を感じたいか”によって選べる点にあり

コメント