Netflixオリジナルの人気アンソロジーシリーズ『ブラックミラー』。

その中でもインタラクティブ作品『バンダースナッチ』は異彩を放つ存在であり、実は他のシーズンやエピソードとも複雑にリンクしていると噂されています。

本記事では、『ブラックミラー』シリーズ全体に張り巡らされた“隠された伏線”や“メタ構造”を紐解きながら、バンダースナッチを起点に広がる世界観とその意味を徹底考察します。

- 『バンダースナッチ』に隠された選択と自由意志のテーマ

- 他エピソードとのリンクや世界観の伏線の存在

- Netflixが仕掛けた“物語の外側”のメッセージとは

『バンダースナッチ』とは?ブラックミラーの異端エピソード

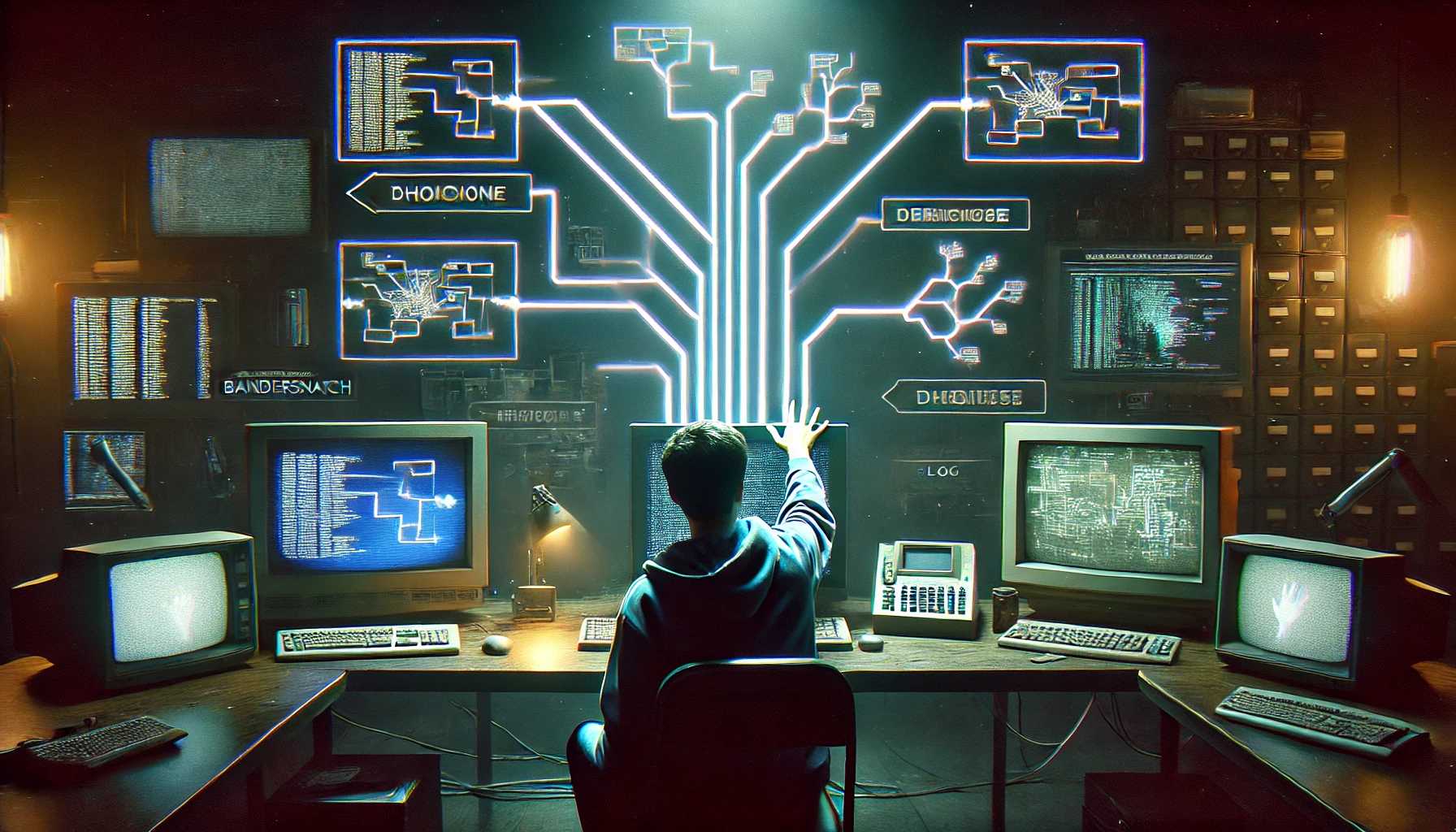

2018年にNetflixで配信された『ブラックミラー:バンダースナッチ』は、視聴者の選択によってストーリーが変化する“インタラクティブ映画”として、大きな話題を呼びました。

本作は通常のテレビドラマとは異なり、視聴者が主人公の選択肢を画面上で操作し、その都度物語の展開が分岐していく仕組みです。

この革新的な構造が“異端のエピソード”と呼ばれる所以であり、シリーズ全体の中でも極めて実験的な存在として位置付けられています。

選択式ストーリーテリングが示す“自由意志”の錯覚

『バンダースナッチ』の最大のテーマは、まさに「私たちは本当に“自分の意志”で選んでいるのか?」という問いかけです。

プレイヤー=視聴者が自由に選択しているように見えて、実際にはすべての選択肢がNetflixの設計の範囲内に収まっている──“自由の幻想”を映像で体験させる構造が本作の本質です。

これはまさに、ブラックミラーが描き続けてきた“テクノロジーと人間の関係性”そのものを、体験型で提示した作品と言えるでしょう。

ゲームと現実の境界を曖昧にする構造とは

作中では、主人公ステファンが自身の“運命”を誰かに操られていると感じ始める描写が登場します。

これは単なるストーリーテリングではなく、視聴者の選択によって彼の人生が実際に変化するという“ゲーム的構造”そのものを物語の中に落とし込んでいるのです。

つまり、観ている私たちは「ストーリーを選んでいる側」であると同時に、“誰かをコントロールしてしまっている”側にもなる──この入れ子構造こそが、『バンダースナッチ』の最大のメタ性であり、シリーズ全体の“伏線”ともつながっています。

シリーズに散りばめられた“伏線”と“リンク”の数々

『ブラックミラー』は1話完結のアンソロジー形式で構成されているにもかかわらず、作品同士が互いにゆるやかにリンクし合っていることがファンの間で注目されています。

『バンダースナッチ』もその例外ではなく、シリーズ全体との関連を匂わせる要素がいくつも散りばめられています。

細かな伏線を拾いながら視聴することで、新たな発見があるのも本シリーズの魅力のひとつです。

他エピソードに登場する“TUCKERSOFT”の意味

『バンダースナッチ』の主人公ステファンがゲームを制作する会社「TUCKERSOFT(タッカーソフト)」は、他のエピソードにも登場しています。

たとえば「Playtest」や「USSカリスター」の世界に登場するゲーム会社名やデザインがTUCKERSOFTと類似しており、複数エピソードが“同一の世界線”にある可能性を示唆しています。

このような“小ネタ”を通じて、ブラックミラーは一見独立している話にも“裏のつながり”を持たせているのです。

「ホワイト・ベア」「USSカリスター」などとの世界観共有

「ホワイト・ベア」では記憶の改変や処罰のシステム、「USSカリスター」では仮想人格の支配など、バンダースナッチのテーマと通じるテクノロジーが描かれています。

これらのエピソードは、いずれも“個人の自由意志”や“現実と虚構の混同”を扱っており、バンダースナッチの根本的な問題意識と共通しているのです。

これらのリンクを発見することで、ブラックミラーというシリーズが単なるオムニバスではなく、“構造化された一つの世界”である可能性が浮かび上がってきます。

ブラックミラーに通底する“メタ構造”の正体

『ブラックミラー』シリーズは、単なるSFや未来の技術を描くだけでなく、“私たち自身がメディアやテクノロジーにどう向き合っているか”というメタ的な問いかけを常に内包しています。

特に『バンダースナッチ』では、視聴者の行動そのものが物語の一部として扱われることで、シリーズ全体に共通する「物語と現実の境界」をより明確に浮かび上がらせています。

ここでは、ブラックミラーに隠された“参加型構造”の視点を深掘りしていきます。

視聴者=プレイヤー?作品世界への“参加”という演出

『バンダースナッチ』最大の仕掛けは、視聴者が“選ぶ”ことで主人公の人生が変化するという構造そのものにあります。

これは単なるインタラクティブ要素ではなく、「視聴者が物語に参加している」という錯覚を作り出す演出として非常に洗練されています。

この演出は、他エピソードでも間接的に採用されており、たとえば「メタルヘッド」のような作品でも、登場人物の視点を一人称的に近づける演出がそれにあたります。

物語が語る“選ばされている側”の視点

ステファンが「僕は誰かに操作されている」と気づく瞬間は、作品内のキャラクターが“メタ”に気づく瞬間でもあります。

これはまさに、私たちがSNSや動画プラットフォームで“選ばされている”現実ともリンクする構造であり、「誰が何を選んでいるのか」という問いを視聴者に突きつけてきます。

『ブラックミラー』が単なるフィクションではなく、“観る者の選択”そのものを映し出す“鏡”であるということが、この構造から見えてくるのです。

Netflixが仕掛けた“物語の外側”にある意図

『バンダースナッチ』が他の『ブラックミラー』エピソードと一線を画すのは、その革新的な形式だけではありません。

Netflixというプラットフォームが“物語の外側”から視聴体験をコントロールしている点にこそ、本作の真の仕掛けがあります。

ユーザーの選択肢、行動、タイミングすらもアルゴリズムにより設計された体験として提供されているのです。

インタラクティブ作品とアルゴリズムの共通点

『バンダースナッチ』では、視聴者が“自由に選んでいる”ように見えて、すべての選択がNetflixの用意したルートに制限されている構造になっています。

これは、Netflixが普段私たちに提供している「おすすめ」や「視聴履歴」によるレコメンドと非常に似た構造です。

視聴体験そのものが“演出されている”と気づかされる瞬間が、この作品の核心にあります。

ブラックミラーという“鏡”に映る我々自身の姿

本作では、“ステファンを操作する見えない存在”として視聴者自身が登場し、Netflixという言葉が作中に出現する演出まで用意されています。

これはまさに、物語を超えて視聴者自身に「あなたの行動もまた操作されているのでは?」と問いかけているのです。

『ブラックミラー』というシリーズ名が示す通り、これは「未来のテクノロジー」ではなく、“今の私たち”を映し出す鏡に他なりません。

ブラックミラー×バンダースナッチの伏線考察まとめ

『バンダースナッチ』は、単なる実験的なインタラクティブ作品ではなく、『ブラックミラー』というシリーズの本質を凝縮したような作品です。

自由意志とコントロール、現実と虚構、選択と運命──これらのテーマが精緻に絡み合い、視聴者自身がその渦中に巻き込まれるという稀有な体験を提供してくれます。

他のエピソードに散りばめられたリンクや構造的な共通点を探ることで、シリーズ全体の世界観に対する理解が一層深まるでしょう。

つながる世界と“選択できない未来”へのメッセージ

「選択肢があるように見えて、実はない」──この構造は、現代社会におけるSNSのアルゴリズム、広告、情報操作の実態を暗に示しています。

『バンダースナッチ』が映しているのは“未来の話”ではなく、“今の私たちの姿”なのです。

選ばされる側であることを受け入れるのか、それとも抗うのか──その選択は、視聴者一人ひとりに委ねられています。

あなたは、自由に選んでいたと思いますか?

『バンダースナッチ』を観終えたあと、多くの視聴者が口にした問い、それは「自分が本当に選んでいたのか?」という疑問でした。

まさにその問いこそが、本作が仕掛けた最大の“ブラックミラー”=自分自身の鏡なのです。

視聴後に残る余韻と違和感が、この作品をただのインタラクティブ映像から、“体験型哲学ドラマ”へと昇華させているのではないでしょうか。

- 『バンダースナッチ』は“選択の幻想”を描いた体験型作品

- シリーズ全体に通じる伏線とリンクが随所に存在

- Netflix自身をメタ的に組み込んだ構造が話題に

- ブラックミラー全体を貫く“自由意志”と“支配”のテーマを体感

- 視聴者の選択が物語に介入するという革新的演出

コメント